Étiquette : Jean Azarel

Lecture de Jean Azarel, 18 novembre

Soirée autour de la lecture et du partage vendredi 18 novembre

18 h 30, médiathèque de SAIGNON (près d’Apt – 84)

Hélène DASSAVRAY lira « On ne connaît jamais la distance entre soi et la rive » et Jean AZAREL « Le ciel du dessous », recueils fraîchement édités par LA BOUCHERIE LITTÉRAIRE

La librairie REGAIN de Reillane sera également présente.

Auteurs en lecture, Comédie du livre, 29 mai 2016

Cet événement est organisé Languedoc-Roussillon livre et lecture (LR2L) en partenariat avec l’association Autour des Auteurs (ADA), le Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées, et avec le soutien de la Sofia.

Six auteurs et un musicien nous offriront ce moment particulier au cœur de la Comédie du livre, au stand des éditeurs régionaux sur l’esplanade de Montpellier. Raymond Alcovère, en charge de l’opération pour ADA, présentera les auteurs et les lectures.

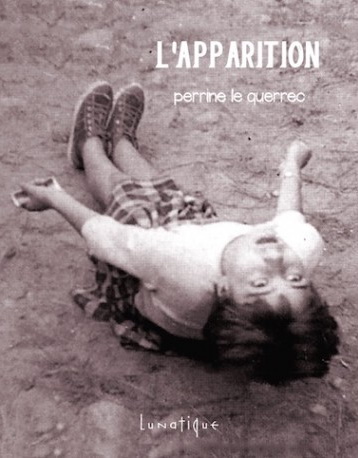

« L’Apparition » de Perrine Le Querrec, chronique de Jean Azarel

Une chronique sur « L’Apparition », ouvrage paru aux éditions Lunatique

Si le vœu du lecteur est de sortir indemne d’un livre, qu’il ne s’aventure pas dans celui-ci. À l’encontre des écrivains qui chantent les vertes prairies de l’enfance et ses sucreries, Perrine Le Querrec explore avec l’Apparition des territoires plus reculés aux ritournelles singulières.

Trois pas du côté du banc, et trois pas du côté du lit. Trois pas du côté du coffre, et trois pas. Revenez-ici.

Dans le village intemporel d’Ici-Bas, le roman lance ses dés au gré d’une aventure peu commune, et comme une pièce de monnaie tombe de manière exceptionnelle sur la tranche, le sort en est jeté entre prédestination au malheur, longue traîne des siècles de folie humaine, magie du hasard élémentaire.

Aux confins de la psychiatrie et des anciens mystères, l’écrivain fraye le chemin d’une écriture hallucinée au service d’une urgence à portée universelle. Elle est une des rares auteures contemporaines dont la forme rattrapée par la transe, rend grâce à la Matière tout en l’accouplant à l’Esprit par l’entremise d’un souffle tectonique qui se fond dans la langue. Leur osmose aux abois constitue le porté à connaissance de dégâts séculaires dont Perrine Le Querrec a hérité par contumace, et qu’elle transcende dans la ferveur d’un imaginaire contraint de se pacser avec la sauvagerie du quotidien.

Dans L’Apparition, le miracle, avant d’être récupéré puis galvaudé par la cohorte des marcheurs du temple, s’entend au sens médiéval, quasi mystique, du terme. Il se débat dans l’espace d’une gouvernance des hommes par les dieux, les croyances, et leurs avatars.

C’est tout juste si nous savions où se trouvait notre main droite, tellement nous étions isolés.

L’Apparition raconte l’histoire de PetraPieraPierette, trois sœurs qui n’en font qu’une, et de Létroi, l’idiot du village qui les veille pour trois et s’arrime à Piera jusqu’au cataclysme. La chute finale de Piera retournée, lapidée par la multitude, nous renvoie à celle de Basile, engloutie par la foule, dans le un-happy end de Têtes Blondes. La geste incantatoire de Laitroi (orthographe à bascule), conjuguant scansion catatonique et mantra de longue haleine, clôt ce livre hors normes où, comme chez Rilke Tout ange est terrible.

Mon nom Létroit / Ma bien aimée apparue te rends en hâte à la montagne offrir tes trois trous des yeux de la bouche / Tu es juste des os de la peau du jus de pierre mon amour. À la dernière ligne, le lecteur « s’assoit par terre étourdi ». La messe est dite, aussi profane que sacrée.

Toute révélation des grades supérieurs s’acquière à l’arrache. Il est des extases trop profondément outragées pour ne pas exiger des suites littéraires. Au terme de la transmutation des métaux, fussent-il vils et douloureusement abrasifs, Perrine Le Querrec accouche de l’or fin. On ne saurait trop conseiller aux éditeurs qui ont compris que l’écrivaine est un trésor, de la laisser mettre bas sans péridurale ni entraves.

On ne connaît jamais la distance exacte entre soi et la rive

un article critique de Jean AZAREL, 14 janvier 2016

à propos du dernier livre d’Hélène Dassavray, collection Sur le billot, éditions lBl, la Boucherie littéraire, 2015

« On ne connaît jamais la distance exacte entre soi et la rive ». Tel est le postulat, et le titre, du dernier recueil d’Hélène Dassavray paru aux éditions La Boucherie Littéraire. À mots découverts délicatement posés à l’aune de la féminité, Hélène Dassavray raconte l’histoire dans l’Histoire des femmes fontaines, et c’est un bonheur de boire cette eau-là qui mène en douceur à l’au-delà poétique.

« Si une petite mort / Fait jaillir une fontaine de l’aven / Qu’en est-il de la grande et de ses abysses / La femme sage / Le sait / De source sûre ».

On me dira que c’est la moindre des choses que les poèmes ruissellent, coulent, inondent, éclaboussent parfois, s’épandent de page en page comme le meilleur engrais. Certes, mais ils le font ici avec une élégance mesurée, une écriture au doigté fertile, un respect de la matière transfigurée, qui appartiennent à celles qui ont vraiment vécu et savent le raconter avec une humilité palpable.

« Une femme voit couler son sang à chaque lune / Peut être pour cela / Qu’elle éprouve moins le besoin / De Verser celui des autres ».

Il me faut l’avouer : j’ai longtemps cru que les femmes étaient les seules à pouvoir sauver le monde, et accessoirement (égoïstement) ma personne, avant de me rétracter. À la fin de la traversée délicieusement liquide effectuée avec « On ne connaît jamais la distance exacte entre soi et la rive » d’Hélène Dassavray, je me suis remis à espérer.

L'ombre des femmes, de Philippe Garel

Un article de Jean Azarel

Après s’être quelque peu perdu dans des films en couleur un rien maniérés, Philippe Garrel retourne aux sources et redevient avec L’ombre des femmes le magicien qu’il est depuis un demi-siècle. En 1971, je découvrais son premier long métrage underground culte, La cicatrice intérieure avec Pierre Clémenti et la muse-compagne qui bouleversa sa vie et son cinéma, la chanteuse Nico. Les membres de ce trio, par leur créativité, leur singularité, et osons le terme, leur romantisme, ont aussi bouleversé mon existence. Je n’ai jamais depuis cessé d’aimer ce grand frère intransigeant de Garrel, cinéaste de la pauvreté (il fut un temps où il tournait à la caméra à la manivelle avec les bouts de pellicule ramassés dans les poubelles), peintre et graveur génial des tourments sentimentaux extirpés des regards de ses modèles. Conteur d’histoires finalement simples comme la vie, même si la nature humaine les complique exagérément.

Dans L’ombre des femmes, celui dont on a dit qu’il avait « une caméra à la place du cœur », servi par un noir et blanc magistral, la musique minimaliste de Jean-Louis Aubert, et la concision du discours (durée 1h13), déroule fusion passionnelle, effritement du couple, trahison, amants de secours, remords puis pardon, petits arrangements entre amours, réconciliation finale, bien que le happy end laisse planer le doute. On retrouve en filigrane les obsessions habituelles de Garrel magnifiées par l’image : les vicissitudes de l’art, la nécessité du mensonge, les chambres d’hôtel minables et les intérieurs chiches, l’inéluctable de la perte, le masochisme du manque, l’inconstance humaine.

Les personnages principaux d’un triangle intemporel sont joués par Clotilde Courau qui campe une épouse amoureuse époustouflante de dignité et douleur longtemps contenue avant d’exploser. Elle donne la leçon, au sens noble du terme, à Stanislas Mehrar, le mari, veule et buté à souhait. Car l’ombre des femmes, de cette femme en particulier, cache une lumière trop forte pour l’homme qui la reçoit, d’autant plus forte qu’il est déjà aveugle de trop d’orgueil. En contrepoint, la jeune maîtresse jouée tout en pulpe et sensualité par Léna Paugam s’agite comme un fanal éclairant la nuit de l’antihéros mal en point. Ici, la chair est gaie pour un temps, passant de l’ombre à la lumière, mais vouée à tomber brutalement dans l’obscurité de la rupture. Avec L’ombre des femmes, plutôt encensé par la critique, Garrel construit obstinément à travers les décennies le puzzle d’une œuvre unique, détestée ou vénérée, en maître des émotions, pour un public qu’on peut souhaiter enfin moins maigre que d’habitude.

Le prénom a été modifié

un livre de Perrine LE QUERREC, une chronique de Jean AZAREL

« C’est tout noir et marche devant seule droite, avance en face debout ». Ce mantra lourd de sens encore caché, comme pour toute première fois, ouvre chaque paragraphe-confession du dernier livre de Perrine Le Querrec.

Car ici, tout est poids. Poids du corps saccagé, poids des corps qui saccagent, poids du souvenir, poids de la vie, poids du passé, du présent, de l’avenir.

Le prénom a été modifié raconte six mois de viol collectif d’une adolescente de 15/16 ans par une vingtaine de fous de banlieue sans visage, dans une cité dont on ne s’échappe pas. Avec « la mort à la main », « ils ont décidé de grandir en remplissant une fille de sperme en la gavant de coups. C’est comme ça qu’ils sont devenus adultes puissants respectés dans le grand ensemble ». Et quinze ans plus tard des pères de famille que la narratrice croise au hasard de ses rares sorties… . Le prénom a été modifié raconte le pendant. L’après. L’inoubliable pendant. L’inoubliable après. L’avant, le bienheureux avant, reste en filigrane : lui aussi a été modifié.

À chaque rendu/déglutition de sa descente aux enfers terrestres, l’héroïne (sic) « s’assoit par terre étourdie » et le lecteur aussi. Au fil de soixante dix pages nerveuses, l’innommable est nommé, découpé, déchiqueté, mâché, ingéré, péniblement digéré. Il n’y a pas d’échappatoire. La douleur est si forte qu’elle obture quasiment l’idée de vengeance. Si le désir de mourir s’insinue, le désir de tuer est mort-né par trop plein d’horreur, anesthésié par les médicaments, bouffi par la bouffe, rien qu’une ligne sans illusion.

Vous avez dit « désir » ? D’une écriture courte, sèche, serrée comme le cœur, Perrine le Querrec poursuit une œuvre de témoignage rare, à façon, sans concessions. Qui nous colle aux tripes l’outrance de l’outrage. Qui se fout du tabou. Ce court récit, littéralement Dantesque, plaira aux féministes, mettra mal à l’aise les bobos bien pensants, plongera dans l’épouvante les jeunes filles de bonne famille, fera pleurer les hommes comme moi. S’il pouvait briser les barrières du silence littéraire, ce serait merveilleux. « La guerre on pense toujours que c’est bruyant. La guerre c’est aussi un silence total. »

À la fin, arrive-t-elle trop tôt ou trop tard, il reste une grande lassitude et l’impérieux besoin d’aimer.